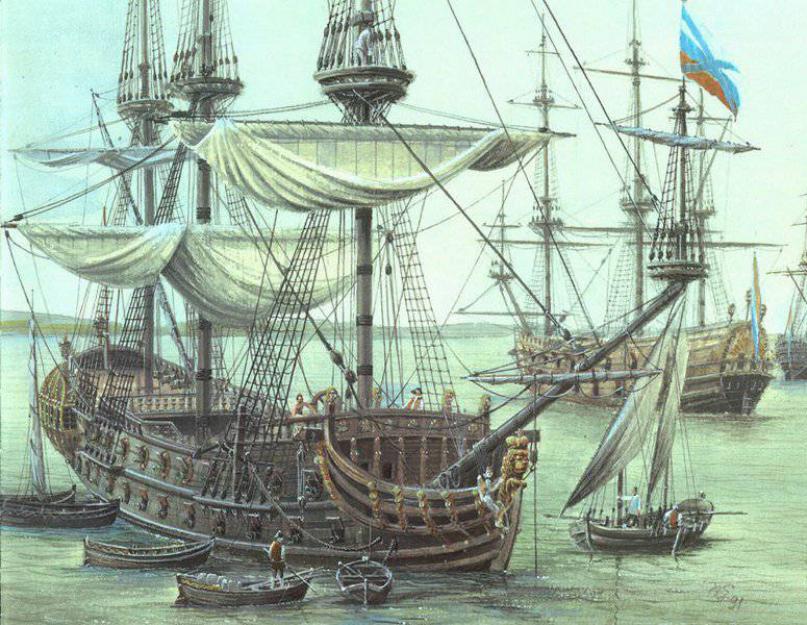

Флота Российского берет свое начало более трехсот лет назад и неразрывно связана с именем Петра Первого. Еще в юности, обнаружив в 1688 году в своем амбаре подаренный их семье ботик, названный позднее «Дедушкой Русского флота», будущий глава государства навсегда соединил свою жизнь с кораблями. В этом же году он основал верфь на Плещеевом озере, где благодаря стараниям местных умельцев был построен «потешный» флот государя. Уже к лету 1692 года флотилия насчитывала несколько десятков судов, из которых выделялся красавец-фрегат «Марс» с тридцатью пушками.

Справедливости ради отмечу, что первый отечественный корабль был построен еще до рождения Петра в 1667 году. Голландские мастера совместно с местными ремесленниками на реке Ока сумели построить двухпалубный «Орел» с тремя мачтами и возможностью путешествия по морю. Одновременно с этим были созданы пара шлюпок и одна яхта. Руководил этими работами мудрый политик Ордин-Нащокин из московских бояр. Название, как можно догадаться, досталось кораблю в честь герба. Петр Великий считал, что это событие положило начало морскому делу на Руси и «достойно прославления в веках». Однако в истории день рождения военного флота нашей страны связан совсем с другой датой…

Шел 1695 год. Необходимость в создании благоприятных условии для зарождения торговых отношении с другими государствами Европы привело нашего государя к военному конфликту с Османской империи в устье Дона и низовьях Днепра. Петр Великий, видевший необоримую силу в своих новоиспеченных полках (Семеновском, Пребраженском, Бутырском и Лефортовском) решает идти походом под Азов. Он пишет в Архангельск близкому другу: «Пошутили под Кожуховым, а теперь и под Азовом пошутим». Результаты этого путешествия, несмотря на доблесть и отвагу, проявленную в боях русскими солдатами, обернулись страшными потерями. Тогда-то Петр и понял что война – это вовсе не детская забава. При подготовке следующей кампании он учитывает все свои былые ошибки и решается на создание абсолютно новой в стране военной силы. Петр поистине был гением, благодаря своей воле и уму он сумел создать целый флот всего за одну зиму. И средств для этого не жалел. Сперва он запросил помощи у своих западных союзников – короля Польского и императора Австрийского. Они выслали ему знающих инженеров, корабельных мастеров и артиллеристов. После прибытия в Москву Петр организовал собрание своих генералов для обсуждения второй кампании по овладению Азовом. На совещаниях было постановлено соорудить флот, который уместил бы в себе 23 галеры, 4 брандера и 2 корабля-галеаса. Адмиралом флота был определен Франц Лефорт. Командующим всей Азовской армией стал генералиссимус Шеин Алексей Семенович. Для двух главных направлений операции – на Дон и на Днепр – организовали две армии Шеина и Шереметева. Под Москвой в спешном порядке строили брандеры и галеры, в Воронеже впервые на Руси создавали два огромных тридцатишести-пушечных корабля, получивших названия «Апостол Павел» и «Апостол Петр». Помимо этого предусмотрительный государь повелел соорудить более тысячи стругов, несколько сотен морских лодок и обычных плотов, уготовленных в поддержку сухопутной армии. Их постройкой занялись в Козлове, Сокольске, Воронеже. В начале весны корабельные части были привезены для сборки Воронеж, а уже в конце апреля суда были на плаву. 26 апреля на воду был спущен первый галеас – «Апостол Петр».

Основной задачей флота было блокирование не сдававшейся крепости с морских направлений, лишив её поддержки в живой силе и провианте. Армия Шереметева должна была направиться к Днепровскому лиману и проводить отвлекающие маневры. В начале лета все корабли русского флота воссоединились под Азовом, и началась его осада. 14 июня прибыл турецкий флот из 17 галер и 6 кораблей, но он так и простоял до конца месяца в нерешительности. 28 июня турки набрались храбрости подвезти десант. Гребные судна направились к берегу. Тогда по приказанию Петра наш флот незамедлительно снялся с якоря. Только увидев это, турецкие капитаны дружно развернули корабли и ушли в море. Так и не получив подкрепления, крепость была вынуждена объявить капитуляцию 18 июля. Первый выход военного флота Петра увенчался полным успехом. А спустя неделю флотилия вышла в море для осмотра завоеванной территории. Государь со своими генералами выбирали место на побережье для строительства нового военно-морского порта. Позже вблизи Миусского лимана были основаны крепости Павловская и Черепахинская. Азовских победителей также ждал торжественный прием в Москве.

Для решения вопросов по обороне захваченных территории Петр Первый решает созвать в селе Преображенском Боярскую думу. Там он и спрашивает выстроить «караван морской али флот». 20 октября на очередном заседании дума постановляет: «Быть морским судам!» На последовавший вопрос: «А скольким?», решено «справиться у крестьянских дворов, за духовными и разными чинами людей, накладывать суды по дворам, у торговых людей выписать из таможенных книг». Так и начал свое существование Российский императорский военно-морской флот. Сразу было решено заняться строительством 52 кораблей и спустить их на воду в Воронеже уже до начала апреля 1698 года. Причем решение строить корабли было принято следующим образом: духовенство давало один корабль с каждых восьми тысяч дворов, дворянство – с десяти тысяч. Купечество, посадские люди и иностранные купцы обязались пустить в плавание 12 кораблей. На налоги с населения остальные корабли строило государство. Дело затевалось нешуточное. Плотников искали по всей стране, им в помощь были выделены солдаты. Более пятидесяти иностранных специалистов работали на верфях, а сотня талантливых молодых людей отправилась за границу постигать азы кораблестроения. Среди них в должности обычного урядника был и Петр. Помимо Воронежа верфи были построены в Ступине, Таврове, Чижовке, Брянске и Павловске. Желающие проходили ускоренные курсы обучения на корабельных мастеров и подручных работников. В Воронеже в 1697 году было создано адмиралтейство. Первым в истории военно-морским документом Российского государства стал «Устав по галерам», написанный Петром I еще во время второго Азовского похода на командной галере «Принципиум».

На Воронежской судоверфи 27 апреля 1700 года был на достроен «Гото Предестинация» – первый линкор России. По европейской классификации кораблей начала XVII века оно заслужило IV ранг. Россия по праву могла гордиться своим детищем, поскольку строительство проходило без участия специалистов из-за границы. К 1700 году Азовский флот уже насчитывал более сорока парусных судов, а к 1711 – около 215 (в том числе и гребных), из которых сорок четыре корабля были вооружены 58-пушками. Благодаря этому грозному аргументу удалось подписать мирный договор с Турцией и начать войну со шведами. Бесценный опыт, полученный при строительстве новых кораблей, позволил позднее добиться успеха на Балтийском море и сыграл важную (если не решающую) роль в великой Северной войне. Балтийский флот строился на верфях Санкт-Петербурга, Архангельска, Новгорода, Углича и Твери. В 1712 году был учрежден Андреевский флаг – белое полотнище с голубым крестом по диагонали. Под ним сражались, побеждали и умирали много поколений моряков Российского флота, прославившие своими подвигами нашу Родину.

Всего за тридцать лет (с 1696 по 1725 года) в России появился регулярный Азовский, Балтийский и Каспийский флот. За это время было построено 111 линкоров и 38 фрегатов, шесть десятков бригантин и еще больше крупных галер, скампавей и бомбардирских кораблей, шмаков и брандеров, более трехсот транспортных судов и огромное количество мелких лодок. И, что особенно замечательно, по своим военным и мореходным качествам русские корабли совсем не уступали судам великих морских держав, вроде Франции или Англии. Однако так как возникала острая необходимость защищать завоеванные приморские территории и одновременно проводить боевые операции, а в стране не успевали строить и ремонтировать корабли, то их зачастую покупали за рубежом.

Разумеется, все главные распоряжения и указы исходили от Петра I, но в делах кораблестроения ему помогали такие видные исторические фигуры как Ф. А. Головин, К. И. Крюйс, Ф. М. Апраксин, Франц Тиммерман и С. И. Языков. Прославили в веках свои имена корабельные мастера Ричард Козенц и Скляев, Салтыков и Василий Шипилов. К 1725 году морских офицеров и кораблестроителей готовили в особых школах и морских академиях. К этому времени центр судостроения и подготовки специалистов для отечественного флота переехал из Воронежа в Санкт-Петербург. Наши моряки одержали блестящие и убедительные первые победы в сражениях при острове Котлин, полуострове Гангут, островах Эзель и Гренгам, захватили первенство на Балтийском и Каспийском морях. Также российские мореплаватели совершили множество значимых географических открытий. Чириков и Беринг в 1740 году основали Петропавловск-Камчатский. Через год был обнаружен новый пролив, позволивший добраться до западного берега Северной Америки. Морские странствия осуществлялись В.М. Головниным, Ф.Ф. Беллинсгаузеном, Е.В. Путятиным, М.П. Лазаревым.

К 1745 году в основной своей массе военно-морские офицеры выходили из дворянского рода, а матросы были рекрутами из простого народа. Срок службы их являлся пожизненным. Нередко для прохождения морской службы нанимали иностранных граждан. Примером являлся командир Кронштадтского порта – Томас Гордон.

Адмирал Спиридов в 1770 году в ходе Чесменского сражения разгромил турецкий флот и установил господство России в Эгейском море. Также Российская империя одержала победу в войне с турками в 1768-1774 годах. В 1778 году был основан порт Херсон, а в 1783 – на воду спущено первое судно Черноморского флота. Наша страна по количеству и качеству кораблей в конце 18 и начале 19 веков занял третье место в мире после Франции и Великобритании.

В 1802 году начало свое существование Министерство морских сил. Впервые в 1826 году был сооружен военный пароход, оснащенный восемью пушками, который назвали «Ижора». А через 10 лет построили пароходофрегат, прозванный «Богатырем». Это судно имело паровой двигатель и гребные колеса для перемещения. С 1805 по 1855 года русскими мореплавателями осваивался Дальний Восток. За эти года отважные моряки произвели сорок кругосветных и дальних плаваний.

В 1856 году Россия была вынуждена подписать Парижский мирный договор и в итоге лишилась черноморского флота. В 1860 году паровой флот окончательно занял место устаревшего и потерявшего былое значение парусного. После Крымской войны Россия активно строила паровые боевые корабли. Это были тихоходные корабли, на которых невозможно совершать дальние боевые походы. В 1861 году на воду спускается первая канонерская лодка под названием «Опыт». Боевой корабль был оснащен броневой защитой и прослужил до 1922 года, побывав полигоном для первых экспериментов А.С. Попова по радиосвязи на воде.

Конец 19 века ознаменовался расширением флота. В те времена у власти находился царь Николай II. Высокими темпами развивалась промышленность, но даже она не могла поспеть за неизменно увеличивающимися потребностями флота. Поэтому появилась тенденция заказывать корабли в Германии, США, Франции и Дании. Русско-японская война охарактеризовалась унизительным разгромом военно-морского флота России. Почти все боевые корабли были затоплены, некоторые сдались, только единицам удалось уйти. После неудачи в войне на востоке Российский императорский флот лишился третьего места среди стран-обладательниц крупнейших флотилий мира, сразу оказавшись на шестом.

1906 год характеризуется возрождением военно-морских сил. Принимается решение иметь на вооружении подводные лодки. 19 марта указом императора Николая II в строй вводится 10 субмарин. Поэтому этот день в стране является праздником, Днем подводника. С 1906 по 1913 года Российская империя израсходовала 519 миллионов долларов на потребности военно-морского флота. Но этого было явно недостаточно, так как военно-морские силы других ведущих держав стремительно развивались.

Во время первой мировой войны флот Германии существенно опережал российский по всем показателям. В 1918 году под абсолютным контролем Германии находилось все Балтийское море. Германский флот перевозил войска для оказания поддержки независимой Финляндии. Их войска контролировали оккупированную Украину, Польшу и западную часть России.

Главным противником россиян на Черном море издавна была Османская империя. Основная база Черноморского флота находилась в Севастополе. Командующим всеми морскими силами в этом регионе был Андрей Августович Эбергард. Но в 1916 году царь снял его с поста и заменил на адмирала Колчака. Несмотря на успешные боевые действия черноморских моряков, в октябре 1916 на стоянке взорвался линкор «Императрица Мария». Это была крупнейшая потеря Черноморского флота. Он прослужил всего лишь год. И по сей день, неизвестна причина взрыва. Но бытует мнение, что это результат удачной диверсии.

Полнейшим крахом и катастрофой для всего российского флота стали революция и гражданская война. В 1918 году корабли Черноморского флота были частично захвачены немцами, частично выведены и затоплены в Новороссийске. Некоторые суда немцы позже передали Украине. В декабре Антанта захватила корабли в Севастополе, которые были отданы Вооруженным силам Юга России (группировке белых войск генерала Деникина). Они участвовали в войне против большевиков. После уничтожения белых армий остаток флота был замечен в Тунисе. Матросы Балтийского флота восстали против Советского правительства в 1921 году. В конце всех вышеизложенных событий у Советской власти осталось совсем немного кораблей. Эти суда и сформировали Военно-Морской флот СССР.

В годы Великой Отечественной Советский флот прошел суровую проверку, защищая фланги фронтов. Флотилия помогала остальным родам войск громить фашистов. Русские моряки проявляли небывалый доселе героизм, несмотря на значительное численное и техническое превосходство Германии. В эти годы флотом умело командовали адмиралы А.Г. Головко, И.С. Исаков, В.Ф. Трибуц, Л.А. Владимирский.

В 1896 году параллельно с празднованием 200-летнего дня рождения Санкт-Петербурга отмечался и день основания флота. Ему исполнилось 200 лет. Но самое масштабное торжество состоялось в 1996 году, когда отмечался 300-летний юбилей. Военно-морской флот являлся и является предметом гордости многих поколений. Флот России – это упорная работа и героизм россиян во славу страны. Это боевая мощь России, которая гарантирует безопасность жителям великой страны. Но в первую очередь это несгибаемые люди, крепкие духом и телом. Россия всегда будет гордиться Ушаковым, Нахимовым, Корниловым и многими-многими другими флотоводцами, которые верой и правдой служили своей отчизне. И, конечно же, Петром I – поистине великим государем, сумевшим создать сильную империю с могучим и непобедимым флотом.

В России День военно-морского флота отмечают ежегодно в последнее воскресенье июля. Потребность во флоте появилась в России еще в 17 веке. Чтобы избежать тотальной культурной и политической изоляции, империи требовалось развитие морских путей. Отсутствие флота тормозило развитие страны.

«Морским судам быть» - эти слова Петра I предопределили появление дня рождения Российского военно-морского флота. По настоянию императора Боярская Дума 20 октября 1696 года приняла решение о создании в государстве регулярного флота.

Настойчивость Петра можно было понять – всего годом ранее закончилась провалом осада русской армии турецкой крепости Азов. И все из-за отсутствия флота у русских, ведь турецкий флот беспрепятственно снабжал осажденных с моря боеприпасами и продуктами.

Военное кораблестроение развернулось в Воронеже, затем в Петербурге, в Архангельске и на Ладоге. Быстро были созданы Балтийский и Азовский флоты, а за ними Тихоокеанский и Северный.

На верфях Воронежского адмиралтейства в 1696-1711 годах для первого российского регулярного военно-морского флота было построено около 215 кораблей. В результате крепость Азов была завоевана, а в последствии с Турцией был подписан необходимый России мирный договор.

Краткая история Российского военно-морского флота

Благодаря наличию флота, русские моряки тоже внесли значительный вклад в географические открытия. Так, в 1740 году был основан Петропавловск-Камчатский, к чему приложили усилия В. Беринг и А. Чириков. Спустя год ими же был открыт пролив, через который они достигли западного побережья континента Северной Америки.

У мореплавателей Беринга и Чирикова эстафету географических открытий, имеющих огромное значение для страны, науки и экономики, подхватили такие русские мореплаватели как Путятин Е.В., Беллинсгаузен Ф.Ф., Лазарев М.П., Головнин В.М.

Уже во второй половине 18 века Российский военно-морской флот настолько окреп и возрос, что занимал 3-е в мире место по количеству боевых кораблей. Мастерство и тактика боевого поведения на море постоянно совершенствовалась, и благодаря этому русские моряки одерживали победы в морских сражениях. Подвиги адмиралов Ф.Ф. Ушакова, П.С. Нахимова, Г.А. Спиридова, Д.Н. Сенявина, В.И. Истомина, Г.И. Бутакова, С.О. Маркова и В.А. Корнилова вошли в историю военно-морского флота, как яркие, блестящие действия талантливых флотоводцев.

Внешняя политика России стала более активной. В 1770 году Российский военно-морской флот добился господства в Эгейском море, усилиями эскадры адмирала Спиридова, разбившего турецкую флотилию.

В следующем году были завоеваны побережье Керченского пролива и крепости Керчь и Ени-Кале.

Вскоре была сформирована и Дунайская военная флотилия. А в 1773 году в Черное море гордо вышла Азовская флотилия.

В 1774 году закончилась, длившаяся шесть лет русско-турецкая война. Победа осталась за Российской империей, и по её условиям к России отошла часть береговой линии Черного моря между реками Днестр и Южный Буг, а главное – все побережье Азовского моря. Независимым государством под российским протекторатом был объявлен Крым. А в 1783 году он стал частью России.

В 1783 году из специально основанного пятью годами ранее порта Херсон, на воду был спущен первый корабль Черноморского флота.

К началу 19 века Российский военно-морской флот являлся третьим в мире по величине. Состоял он из Балтийского, Черноморского флотов, Беломорской, Каспийской и Охотской флотилий. Впереди по величине были Великобритания и Франция.

В 1802 году для управления было создано Министерство морских сил, которое немного позже переименовали в Морское министерство.

Первый военный пароход был построен в 1826 году. Назывался он Ижора, и имел на вооружении восемь пушек, обладая мощностью в 100 лошадиных сил.

Первый параход-фрегат был построен в 1836 году. На его вооружении было уже 28 пушек. Мощность его была 240 лошадиных сил, водоизмещение – 1320 тонн, и назывался этот параход-фрегат Богатырь.

В промежутке между 1803 и 1855 годами более сорока дальних путешествий, в том числе и кругосветных, были совершены русскими мореплавателями. Благодаря их стойкости происходило освоение океанов, тихоокеанского региона, а также освоение Дальнего Востока.

Показал свои геройские корни флот и в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Советские военные суда били фашистов на море, а также на суше и в небе, надежно прикрывая фронтовые фланги.

Отличились и воины морских пехотных частей, и морские летчики, и моряки-подводники.

В годы Великой Отечественной войны боевыми действиями на морях руководили адмиралы А.Г. Головко, С.Г. Горшков, И.С. Исаков, Ф.С. Октябрьский, И.С. Исаков, И.С. Юмашев, Л.А. Владимирский и Н.Г. Кузнецов.

Российский военно-морской флот сегодня

Уже трехсотлетнюю с небольшим историю насчитывает Военно-морской флот России, и в настоящий момент он состоит из следующих оперативно-стратегических объединений:

Тихоокеанский флот ВМФ России со штабом во Владивостоке; Северный флот ВМФ России со штабом в Североморске; Каспийская флотилия ВМФ России со штабом в Астрахани; Балтийский флот ВМФ России со штабом в Калининграде; Черноморский флот ВМФ России со штабом в Севастополе.

Структура Российского ВМФ состоит из надводных и подводных сил, морской авиации (тактической, стратегической, палубной и береговой), войск береговой охраны, морской пехоты и частей центрального подчинения, а также частей и подразделений тыла.

Современные Военно-морской флот России обладает надежной боевой техникой – атомными подводными лодками, мощными ракетными крейсерами, противолодочными кораблями, самолетами морской авиации и десантными судами.

Моряки – профессия не из легких, но всегда пользуется уважением.

Военно-морские войска РФ являются сегодня очень мощной силой. Они прошли длительный путь становления. Современные морские надводные подразделения могут служить великолепным примером для того, чтобы последующие поколения моряков могли совершенствовать свои навыки. Причем, это можно сказать не только про военное, но и про мирное время.

История военно-морского флота

История военно-морского флота нашей страны начинается с 30 октября 1696 года. По повелению Петра I, в этот день думой было принято решение о создании в России военно-морского флота на постоянной основе. Однако на самом деле, первые военные корабли появились у нас значительно раньше.

Это позволило нашей стране добиться большого количества новых возможностей. Речь при этом идет не только о более эффективной обороне государства и наступательных сражениях. Наши моряки-надводники сумели сделать большое количество важных географических открытий. Среди этих открытий можно выделить основание Петропавловска-Камчатского, кругосветные путешествия к берегам Северной Америки, а также и многие другие, которые получили имена в честь их первооткрывателей. Среди самых выдающихся русских мореплавателей того времени можно назвать Ф.Ф.Беллинсгаузена, В.М.Головнина, Е.В.Путятина и М.П.Лазарева.

В годы Второй Мировой войны флот стал одной из главных сил, отразившей атаку врага. А в настоящее время российский флот основан на использовании самых современных техник и военного оборудования. Буквально каждый день в нашей стране проводится тестирование новых боевых орудий.

Во времена Петра Первого в России началось активное военное кораблестроение. Суда начали строить в Петербурге, Воронеже, в Архангельске и на Ладоге. Сначала Петр Первый работал над созданием Азовского и Балтийского флотов, несколько позже были созданы Тихоокеанский и Северный.

Российский военно-морской флот во второй 18 - начале 19 вв. уже занимал третье место в мире по количеству боевых кораблей. При этом осуществлялось постоянное совершенствование тактики проведения на море боевых действий и различных маневров.

В годы Великой Отечественной войны нашему флоту пришлось выдержать самые тяжелые испытания. Моряки внесли огромный вклад в общее дело победы над фашистами.

Современный военно-морской флот нашей страны оснащен мощной и надежной боевой техникой. Она включает в себя современные ракетные крейсеры, противолодочные корабли, атомные подводные лодки, десантные суда и самолеты морской авиации.

История возникновения и развития ВМФ

Чтобы узнать об истории возникновения и развития ВМФ, необходимо заглянуть в глубокую древность.

Зарождение мореплавание и флота произошло в Древнем Китае, Египте, Финикии, а также и в ряде других рабовладельческих государств. Изначально суда начли строить исключительно с торговыми целями. Они позволяли преодолевать огромные расстояния по рекам и морям. Со временем начали появляться и военные суда, которые сперва представляли собой гребные корабли. Наибольшее развитие они получили в Древней Греции и Риме.

Но в те времена единственным назначением военного флота являлось уничтожение вражеских кораблей. Тогда основу морской тактики составляло применение таких приемов ведения боя, как использование метательного оружия, абордаж и таран.

В 7 веке венецианцы существенно усовершенствовали гребные корабли. Новый тип судов получил название «галера». Этот вид судов со временем вытеснил все остальные типы гребных кораблей. К концу раннего средневековья он являлся уже основным боевым кораблём. В ряде стран Средиземноморья с 10-11 вв. начали появляться парусные суда, которые назывались нефами. Именно от них и взяли свое начало военные флоты таких европейских государств, как Англии, Голландии, Франции, Швеция и Дания.

В 17 веке в Великобритании, Испании Франции и Голландии были созданы регулярные военные флоты. С целью постройки судов были созданы верфи, для и управления флотом появились адмиралтейства. Тогда же была впервые установлена классификация кораблей, были определены их задачи.

Что касается нашей страны, то зарождение ВМФ у нас произошло еще в 6-7 вв. Но флот не получил особого развития до 18 века. На начало 19 века приходится появление первых паровых боевых судов. В первой половине 19 века на вооружении русского флота уже появилось минное оружие.

Первый железный броненосный корабль, построенный в нашей стране, получил название «Опыт». Он был построен в 1861 году. Этот вид кораблей отличался большой живучестью и непотопляемостью.

С целью ведения разведки строились крейсера. Они отличались от эскадренных броненосцев меньшим количеством вооружения и броневой защиты. Зато, они имели и преимущество, которое заключалось в более высокой скорости хода. В это же время появилась необходимость создания новых классов кораблей - минных заградителей и миноносцев. Они были созданы во второй половине 19 века.

В 1914-15 гг. был построен первый в мире военный гидросамолёт. Нужно отметить, что автором этого проекта стал русский конструктор Д. П. Григорович. Первые авиатранспорты были созданы в составе Черноморского флота. Каждый из них обладал возможностью принимать до семи гидросамолётов.

В Первой мировой войне уже принимало участие большое количество надводных кораблей, подводных лодок и самолётов. Ко времени Второй мировой войны количество судов, подводных лодок и самолетов значительно выросло. Ареной вооружённой борьбы флотов стал тогда практически весь Мировой океан.

В послевоенное время Советский Союз продолжал достаточно активно развивать свой ВМФ, при этом обязательно учитывался боевой опыт. Преимущество тогда начали отдавать созданию крупных надводных кораблей. Велись работы по усовершенствованию ракет, предназначенных для поражения наземных и воздушных целей. С 1953 года в нашей стране началось строительство атомных подводных лодок.

Война на Дальнем Востоке началась в ночь на 27 января 1904 г. вероломным нападением японского флота на русскую эскадру на рейде Порт-Артура и корабли, стоявшие в Чемульпо. Эскадренные броненосцы “Цесаревич”, “Ретвизан” и крейсер “Паллада” были выведены из строя, а крейсер “Варяг” и канонерская лодка “Кореец” после неудавшейся попытки днем 27 января с боем прорваться в Порт-Артур возвратились в Чемульпо, где “Варяг” был затоплен, а “Кореец” взорван, чтобы не допустить захвата кораблей врагом.

Флот при жизни Петра I и после его смерти

За тридцать последних лет царствования Петра I отечественный флот превратился в грозную силу - было построено 111 линейных кораблей, 38 фрегатов, 60 бригантин, 8 шняв, 67 крупных галер, значительное количество скампавей (полугалер), бомбардирских кораблей, брандеров, шмаков, прамов, до 300 транспортных и множество мелких судов.

После кончины Петра I, в 1725 г., постройка военных кораблей в стране почти прекратилась - были лишь достроены те суда, которые уже находились на стапелях. В море было приказано не выходить-“во избежание убытков”. Флот бездействовал, корабли ветшали. Екатерина II писала в 1763 г.: “У нас в излишестве кораблей и людей, но нет ни флота, ни моряков”.

Флот к В.О.В.

За годы предвоенных пятилеток надводный флот пополнился также тремя лидерами эскадренных миноносцев типа “Ленинград”, тремя лидерами типа “Минск” и лидером “Ташкент”, построенным в Италии. В строй вступило значительное число эскадренных миноносцев типа “Гневный” (21 единица) и “Сторожевой” (11 единиц). В первые месяцы войны закончили приемные испытания еще 14 эскадренных миноносцев.

Таким образом, к началу Великой Отечественной войны ВМФ располагал внушительными надводными силами. В его составе было более 500 надводных боевых кораблей различных классов: три линейных корабля, семь крейсеров, 56 лидеров и эскадренных миноносцев, 22 сторожевых корабля, 62 тральщика, 12 минных заградителей, 290 торпедных катеров, 92 сторожевых катера и охотника за подводными лодками и другие корабли.

Флот в 50-60-ые года

Развитием крейсеров типа “Чапаев” явились крейсера типа “Свердлов”. Крейсер “Свердлов”, спущенный на воду в 1950 г., при водоизмещении 15450 т имел длину 210 м, ширину 21,6 и осадку 7,5 м. При мощности механизмов 130000 л.с. он развивал скорость 34,0 узла. Вооружение крейсера составляли двенадцать 152-мм орудий в четырех башнях, шесть 100-мм универсальных спаренных артиллерийских установок, 32 ствола 37-мм зенитной артиллерии и два пятитрубных торпедных аппарата калибром 533 мм. Крейсер мог принимать на борт 250 мин. По своей архитектуре это был один из красивейших кораблей мира.

В 50-х годах были построены крупные серии крейсеров типа “Свердлов”, в том числе “Адмирал Ушаков”, “Адмирал Нахимов”, “Адмирал Сенявин”, “Александр Невский” и др., а также башенных эскадренных миноносцев. В этот же период в строй вступило большое количество сторожевых кораблей типа “Ягуар”, торпедных катеров проекта 183 и тральщиков.

Ушаков Ф.Ф.

С началом войны с Турцией, располагавшей в то время первоклассным флотом, в июле 1769 - феврале 1770 г. эскадра адмирала Григория Андреевича Спиридова совершила переход из Балтийского моря в Эгейское для действия в районе турецкого побережья. В мае 1770 г. туда же прибыла вторая российская эскадра - под командованием контр-адмирала Эльфинстона. Формально начальство над обеими эскадрами (9 линейных кораблей, 3 фрегата, 1 бомбардирский корабль, всего 820 орудий) принял на себя генерал-аншеф граф А.Г. Орлов, получивший впоследствии титул Чесменского. Однако фактически всеми действиями русского флота руководил Г.А. Спиридов.

Сталин и восстановление флота

Сталинский постулат об обострении классовой борьбы, а также о том, что молодая “страна Советов” окружена кольцом враждебных империалистических государств, которые в любую минуту могут развязать вооруженную агрессию против СССР, заставил партийное руководство любой ценой, несмотря на голод и разруху, срочно приступить к укреплению вооруженных сил страны. Решения о восстановлении Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ) были приняты 8-16 марта 1921 г. Х съездом РКП(б) и 16 октября 1922 г. V съездом комсомола.

Восстановление РККФ началось с ремонта и достройки немногих кораблей, оставшихся от бывшего Российского императорского флота.

Сражения 1700-х гг. и их итоги

Особое место среди морских баталий петровской поры принадлежит Гангутскому сражению. Оно произошло 26-27 июля 1714 г. у п-ова Гангут (нынешнего Ханко). В ходе этой яростной битвы отряд кораблей шведского флота – 1 фрегат, 6 галер и 3 шхербота - вместе с командиром отряда контр-адмиралом Н.Э. Эреншельдом были захвачены в плен. Эту морскую “викторию” Петр I приравнивал к победе над шведами под Полтавой в 1709 г. 24 мая 1719 г. у о. Эзель русская эскадра выиграла артиллерийскую дуэль парусных кораблей в открытом море и без абордажа захватила три шведских судна. Петр I назвал эзельскую победу “добрым почином Российского флота”.

27 июля 1720 г. у о. Гренгам отряд русского гребного флота - 52 галеры и 14 лодок - под командованием генерала М.М. Голицына нанес жестокое поражение шведской эскадре в составе линейного корабля, 4 фрегатов, 3 галер и 6 малых судов. Русские моряки захватили в этом бою все шведские фрегаты. Такая замечательная победа позволила нашему флоту закрепиться в районе Аландского архипелага и успешно действовать отсюда против морских коммуникаций неприятеля.

Сенявин Д.Н. - ученик Ушакова

Все лучшее от Ф.Ф. Ушакова унаследовал его верный ученик адмирал Д.Н. Сенявин. В годы русско-турецкой войны (1806-1812) Дмитрий Николаевич, командуя русской эскадрой в Средиземном море, разгромил турецкий флот в Дарданелльском и Афонском сражениях.

30 октября 1807 г. эскадра Сенявина вынуждена была зайти в Лиссабон для ремонта. Здесь русских моряков застало объявление войны с Англией. Блокированные в течение десяти месяцев английской эскадрой адмирала Коттона, русские корабли оказались в ловушке. Решив в случае нападения англичан защищаться до последней возможности, Д.Н. Сенявин, чтобы избежать человеческих жертв, вступил в переговоры с Коттоном.

Военно-Морской Флот России (СССР), как самостоятельный вид Вооруженных Сил складывался в период с конца 17 до начала 20 века.

Создание регулярного военного флота в России - историческая закономерность. Оно было обусловлено настоятельной потребностью страны в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции, ставшей на рубеже 17-18 вв. главным препятствием для экономического и социального развития русского государства.

Первая постоянная группировка сил - Азовский флот - была сформирована из кораблей и судов, построенных зимой 1695-1696 гг. и предназначалась для содействия армии в кампании по овладению турецкой крепостью Азов. 30 октября 1696 года Боярская Дума по представлению царя Петра I приняла постановление "Морским судам быть..." , что стало первым законом о флоте и признание официальной датой его основания.

В ходе Северной войны 1700-1721 гг. определились основные задачи флота, перечень которых остается практически неизменным до настоящего времени, а именно: борьба против военно-морских сил противника, борьба на морских коммуникациях, оборона своего побережья с морского направления, содействие армии на приморских направлениях, нанесение ударов и обеспечение вторжения на территорию противника с морского направления. Удельный вес этих задач менялся по мере изменения материальных средств и характера вооруженной борьбы на море. Соответственно этому изменялись роль и место отдельных родов сил, входивших в состав флота.

Так, до первой мировой войны основные задачи решались надводными кораблями, и они были главным родом сил флота. В период второй мировой эта роль на некоторое время перешла к морской авиации, а в послевоенный период с появлением ракетно-ядерного оружия и кораблей с атомными энергетическими установками - в качестве главного рода сил утвердились подводные лодки.

До первой мировой войны флот был однородным. Береговые войска (морская пехота и береговая артиллерия) существовали с начала 18 века, однако, в организационном отношении в состав флота не входили. 19 марта 1906 г. зародились и стали развиваться как новый род сил ВМФ подводные силы.

В 1914 г. были сформированы первые части Морской авиации, которая в 1916 г. также приобрела признаки самостоятельного рода сил. День авиации ВМФ отмечается 17 июля в честь первой победы русских морских летчиков в воздушном бою над Балтийским морем в 1916 г. Окончательно ВМФ как разродное стратегическое объединение сформировался к середине 1930-х годов, когда в состав ВМФ организационно вошли морская авиация, береговая оборона и части ПВО.

Современная система органов управления ВМФ окончательно сложилась накануне Великой Отечественной войны. 15 января 1938 г. Постановлением ЦИК и СНК был создан Народный комиссариат ВМФ, в составе которого был образован Главный морской штаб. В период становления регулярного флота России его организационно-штатная структура и функции были нечеткими. 22 декабря 1717 г. по указу Петра 1 для повседневного управления флотом была сформирована Адмиралтейств-коллегия. 20 сентября 1802 г. образовано Министерство Морских Сил, впоследствии переименованное в Морское министерство и просуществовавшее до 1917 г. Органы боевого (оперативного) управления силами ВМФ появились после русско-японской войны с созданием 7 апреля 1906 г. Морского генерального штаба. Во главе Российского флота стояли такие известные флотоводцы как Петр 1, П.В.Чичагов, И.К. Григорович, Н.Г.Кузнецов, С.Г.Горшков.

Постоянные группировки сил на морских театрах складывались по мере решения российским государством исторических задач, связанных с приобретением выходов в Мировой океан, включением страны в мировую экономику и политику. На Балтике флот постоянно существовал с 18 мая 1703 г., Каспийская флотилия с 15 ноября 1722 г., а флот на Черном море с 13 мая 1783 г. На Севере и Тихом океане группировки сил флота создавались, как правило, на временной основе или, не получив значительного развития, периодически упразднялись. Нынешний Тихоокеанский и Северный флоты в качестве постоянных группировок существуют соответственно с 21 апреля 1932 г. и 1 июня 1933 г.

Наибольшее развитие флот получил к середине 80-х годов. В это время в его составе имелось 4 флота и Каспийская флотилия, в составе которых было более 100 дивизий и бригад надводных кораблей, подводных лодок, морской авиации и береговой обороны.

На протяжении всей своей славной истории русские и советские военные корабли можно было увидеть на всех широтах морей и океанов не только с военными целями, но и открывшими новые земли, проникавшими в полярные льды для научных исследований. Изучение и описание военными моряками северный берегов Сибири, Камчатки, Аляски, Алеутских и Курильских островов, Сахалина, Охотского моря, кругосветные плавания, открытие Антарктиды имели мировое значение. Россию прославили такие известные мореплаватели как М.П.Лазарев, Ф.Ф.Беллинсгаузен, Г.И.Невельской и др.

Роль флота в истории России всегда выходила за рамки выполнения им чисто военных задач. Наличие флота способствовало проведению нашей страной активного внешнеполитического курса. Он не раз становился сдерживающим фактором для противника нашего государства при возникновении угрозы войны.

Велика была роль флота в становлении национального самосознания. Победы при Гангуте, Гренгаме, Эзеле, Чесме Фидониси, Калиакрии, Наварине, Синопе стали предметом национальной гордости. Наш народ свято чтит память выдающихся флотоводцев Ф.Ф.Ушакова, Д.Н.Сенявина, М.П. Лазарева, В.Н.Корнилова, П.С.Нахимова, Н.Г. Кузнецова.

Россия по географическому положению, совокупности экономических, политических и военных интересов в Мировом океане - великая морская держава. Это объективная реальность, с которой россиянам и мировому сообществу придется считаться и в будущем веке.

Структура ВМФ

Военно-Морской Флот (ВМФ) является мощным фактором обороноспособности страны. Он подразделяется на стратегические ядерные силы и силы общего назначения. Стратегические ядерные силы обладают большой ракетно-ядерной мощью, высокой подвижностью и способностью длительное время действовать в различных районах Мирового океана.

ВМФ состоит из следующих родов сил: подводных, надводных, морской авиации, морской пехоты и войск береговой обороны. В его состав входят также корабли и суда, части специального назначения, части и подразделения тыла.

Подводные силы - ударная сила флота, способная контролировать просторы Мирового океана, скрытно и быстро развертываться на нужных направлениях и наносить неожиданные мощные удары из глубины океана по морским и континентальным целям. В зависимости от основного вооружения подводные лодки подразделяются на ракетные и торпедные, а по виду энергетической установки на атомные и дизель-электрические.

Основной ударной силой ВМФ являются атомные подводные лодки, вооруженные баллистическими и крылатыми ракетами с ядерными зарядами. Эти корабли постоянно находятся в различных районах Мирового океана, готовые к немедленному применению своего стратегического оружия.

Подводные атомоходы, вооруженные крылатыми ракетами класса “корабль-корабль”, нацелены в основном на борьбу с крупными надводными кораблями противника.

Торпедные атомные подводные лодки используются для нарушения подводных и надводных коммуникаций противника и в системе обороны от подводной угрозы, а также для эскортирования ракетных подводных лодок и надводных кораблей.

Использование дизельных подводных лодок (ракетных и торпедных) связано, главным образом, с решением типовых для них задач в ограниченных районах моря.

Оснащение подводных лодок атомной энергетикой и ракетно-ядерным оружием, мощными гидроакустическими комплексами и высокоточным навигационным вооружением наряду с комплексной автоматизацией процессов управления и созданием оптимальных условий жизнедеятельности экипажа существенно расширило их тактические свойства и формы боевого применения.Надводные силы в современных условиях остаются важнейшей частью ВМФ. Создание кораблей - носителей самолетов и вертолетов, а также переход ряда классов кораблей, как и подводных лодок, на атомную энергетику намного повысили их боевые возможности. Оснащение кораблей вертолетами и самолетами значительно расширяет их возможности по обнаружению и поражению подводных лодок противника. Вертолеты создают возможность успешного решения задач ретрансляции и связи, целеуказания, передачи грузов в море, высадки десанта на побережье и спасения личного состава.

Надводные корабли являются основными силами для обеспечения выхода и развертывания подводных лодок в районы боевых действий и возвращения в базы, перевозки и прикрытия десантов. Им отводится главная роль в постановке минных заграждений, в борьбе с минной опасностью и защите своих коммуникаций.

Традиционной задачей надводных кораблей является нанесение ударов по объектам противника на его территории и прикрытие своего побережья с моря от военно-морских сил противника.

Таким образом, на надводные корабли возлагается комплекс ответственных боевых задач. Эти задачи они решают группами, соединениями, объединениями как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими родами сил флота (подводными лодками, авиацией, морской пехотой).

Морская авиация - род сил ВМФ. Она состоит из стратегической, тактической, палубной и береговой.

Стратегическая и тактическая авиация предназначена для противоборства с группировками надводных кораблей в океане, подводными лодками и транспортами, а также для нанесения бомбовых и ракетных ударов по береговым объектам противника.

Палубная авиация является основной ударной силой авианосных соединений ВМФ. Ее основными боевыми задачами в вооруженной борьбе на море являются уничтожение авиации противника в воздухе, стартовых позиций зенитных управляемых ракет и других средств противовоздушной обороны противника, ведение тактической разведки и др. При выполнении боевых задач палубная авиация активно взаимодействует с тактической.

Вертолеты морской авиации являются эффективным средством целеуказания ракетному оружию корабля при уничтожении подводных лодок и отражении атак низколетящих самолетов и противокорабельных ракет противника. Неся на себе ракеты класса “воздух-поверхность” и другое вооружение, они являются мощным средством огневой поддержки десанта морской пехоты и поражения ракетных и артиллерийских катеров противника.

Морская пехота - род сил ВМФ, предназначенный для ведения боевых действий в составе морских десантов (самостоятельно или совместно с Сухопутными войсками), а также для обороны побережья (военно-морских баз, портов).

Боевые действия морской пехоты осуществляются, как правило, при поддержке авиации и артиллерийского огня кораблей. В свою очередь морская пехота использует в боевых действиях все виды вооружения, характерные для мотострелковых войск, применяя при этом специфическую для нее тактику десантирования.

Войска береговой обороны, как род сил ВМФ, предназначены для защиты пунктов базирования сил ВМФ, портов, важных участков побережья, островов, проливов и узкостей от нападения кораблей и морских десантов противника. Основу их вооружения составляют береговые ракетные комплексы и артиллерия, зенитные ракетные комплексы, минное и торпедное оружие, а также специальные корабли береговой обороны (охраны водного района). Для обеспечения обороны силами войск на побережье создаются береговые укрепления.

Части и подразделения тыла предназначены для тылового обеспечения сил и боевых действий ВМФ. Они обеспечивают удовлетворение материальных, транспортных, бытовых и других потребностей соединений и объединений ВМФ в целях поддержания их в боевой готовности к выполнению поставленных задач.

День военно-морского флота отмечается в последнее воскресенье июля на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». Это один из самых любимых еще в СССР, а затем России праздников, имеющий неофициальное название День Нептуна. Создание регулярного военного флота в России было обусловлено настоятельной потребностью страны в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции, ставшей на рубеже XVII-XVIII веков главным препятствием для экономического и социального развития русского государства.

Из истории флота

Создание регулярного военного флота в России было обусловлено настоятельной потребностью страны в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции, ставшей на рубеже XVII-XVIII веков главным препятствием для экономического и социального развития русского государства.

Первый русский боевой корабль был создан при Алексее Михайловиче. Его построили по проекту голландского судостроителя полковника Корнелиуса Ванбуковена. "Орел" представлял собой совершенное по тем временам судно. Его длина составляла 24,5 м, ширина — 6,5 м, а осадка — 1,5 м. Корабль был вооружен 22 пушками. Экипаж насчитывал 22 матроса и 35 стрельцов. Свое название боевое судно получило в честь государственного герба.

Сын Алексея Михайловича Петр I отлично понимал, что успешное решение первостепенной и исторически важной задачи — выхода к Балтийскому и Черному морям — зависит только от хорошо организованных совместных действий армии и флота. В итоге за неслыханно короткий срок (с ноября 1695 г. по май 1696 г.) в городах, расположенных по берегам рек, впадающих в Азовское море, были построены 36-пушечные корабли "Апостол Петр" и "Апостол Павел", 4 брандера, 23 галеры, 1 300 морских лодок, плотов и стругов.

Таким образом, сформировался Азовский флот. 19 июля 1696 г. русская армия при поддержке боевых кораблей взяла турецкую крепость Азак (Азов). Была одержана первая крупная победа в войне за выход к морю.

В октябре 1696 года решение Боярской думы законодательно определило создание Российского флота и положило начало его строительству. "Морским судам быть..." - такова была воля не только молодого русского царя Петра I, но и его сподвижников, хорошо понимавших, что без флота государство не может сделать нового шага в своем развитии.

На многочисленных верфях, разбросанных по всей территории России, строились корабли Российского флота самых разных классов. К весне 1700 г. на воду было спущено 40 парусных и 113 гребных судов. Азовский флот постоянно пополнялся. Успешно решив южную проблему, Петр I поставил перед собой задачу во что бы то ни стало добиться выхода на побережье Балтийского моря. Началась длительная Северная война со шведами (1700-1721 гг.).

Противник, прекрасно осознавая, что именно сможет подорвать мощь русской армии, решил нанести свой решающий удар по Архангельску — городу, где располагались верфи, на которых строились военные корабли. Но замысел неприятеля был прекрасно известен Петру I. Он распорядился установить по береговой линии батареи, возвести укрепления, усилить гарнизон и контролировать иностранные суда, курсирующие в Белом море.

В устье Северной Двины построили Новодвинскую крепость. 24 июня 1701 г. шведская эскадра из семи судов под командованием вице-адмирала Шеблада, ничего не ведая о недавно сооруженном укреплении русских, подошла к устью Северной Двины. Бой длился 13 часов. Оставшимся в живых шведам с трудом удалось уйти в море на одном галиоте. Очередная крупная победа молодого российского флота была триумфальной.

Именно тогда зародились знаменитые петровские заповеди: "Врагов не считают — их бьют", "Флага перед неприятелем не спускают ни при каких обстоятельствах", "Драться до последнего, а в крайний момент корабль уничтожить" и др. Они легли в основу боевых традиций легендарного русского флота.

Морское сражение, произошедшее 26-27 июля 1714 г. у полуострова Гангуг (ныне Ханко), занимает особое место среди морских баталий петровской поры. В ходе битвы русским солдатам удалось захватить 6 галер и 3 шхербота противника. В мае 1719 г. у острова Эзель эскадра Петра I взяла на абордаж 3 шведских судна. Сам император назвал эзельскую победу "добрым почином Российского флота".

В 1720 г. у острова Гренгам отряд русского гребного флота, которым командовал генерал М. М. Голицын, разбил шведскую эскадру, состоящую из линейного корабля, 4 фрегатов, 3 галер и 6 малых судов. В результате наш флот закрепился в районе Аландского архипелага и в дальнейшем успешно вел отсюда военные действия против неприятеля.

Шведы, понеся крупные потери в войне, оказались даже не в состоянии защищать собственные территории от русского десанта. В 1721 г. они подписали с Россией Ништадтский мир. Северная война закончилась. В результате Российское государство стало великой морской державой.

За период своего царствования Петр успел сделать для государства Российского очень многое, однако в списке его заслуг перед Отечеством есть титул, который бы он сам оценил более всего, - "отец русского флота".

Благодаря Петру Великому Россия вошла в число сильнейших морских держав. Именно "отцу русского флота" и принадлежит идея проводить праздничные военные парады. Считается, что первый подобный парад состоялся в 1699 году перед Керченским походом судов из Таганрога.

Этот праздник имеет большую историю: 290 лет - в августе 1714 года русский флот под командованием Петра I одержал свою первую победу. Тогда и зародилась традиция по случаю побед на море выстраивать корабли и палить из всех пушек. В Советском Союзе с 1923 года проводилась "Неделя Красного Флота". В эти дни проходили многолюдные митинги и собрания, трудовые субботники, сборы денежных средств на нужды флота. Во времена советской власти День рождения военно-морского флота России назывался иначе - День рождения ВМФ СССР. Необходимо отметить, что этот праздник начали отмечать с 1939 года по инициативе выдающегося советского флотоводца, Героя Советского Союза, адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова. 30 июля 2006 года его отмечают в 67-й раз.

Военные моряки в Советском Союзе пользовались особым почетом и уважением. И сами они с энтузиазмом отмечали свой профессиональный праздник — День Военно-Морского Флота. Моряки-подводники, морские десантники и другие воины, полем боя которых является море, подтвердят, что их дело требует особой подготовки, особого состояния души, особого призвания. Не случайно в течение многих десятилетий срочная служба на флоте занимала целых три года, в то время как в других родах войск она была на целый год короче. Значение Военно-Морского Флота в наши дни не только не утратилось, но еще более возросло.

До Первой мировой войны основные задачи решались надводными кораблями, и они были главным родом сил флота. В период Второй мировой войны эта роль на некоторое время перешла к морской авиации, а в послевоенный период с появлением ракетно-ядерного оружия и кораблей с атомными энергетическими установками в качестве главного рода сил утвердились подводные лодки. Окончательно Военно-Морской Флот как разнородное стратегическое объединение сформировался к середине 1930-х годов, когда в состав ВМФ вошли морская авиация, береговая оборона и части ПВО.

Современная система органов управления ВМФ окончательно сложилась накануне Великой Отечественной войны. 15 января 1938 года Постановлением ЦИК и СНК был создан Народный комиссариат ВМФ, в составе которого был образован Главный морской штаб. В годы Великой Отечественной войны Военно-Морской Флот надежно прикрывал стратегические фланги советско-германского фронта, наносил удары по кораблям и судам противника, защищал российские морские коммуникации.

В послевоенные годы отечественный Военно-Морской Флот вышел на океанские просторы, стал атомным, ракетоносным, высокомобильным, способным решать любые задачи по защите российского государства.

Наибольший боевой потенциал ВМФ имел в середине 1980-х годов. После распада СССР Военно-Морской Флот России столкнулся с рядом проблем: были утрачены важнейшие элементы базирования флота на Черном, Балтийском и Каспийском морях. За пределами России остались крупнейшие судостроительные предприятия. Значительно сократился корабельный состав, а также темп строительства боевых кораблей.

На современном этапе одной из главных задач государства является поддержание технической готовности действующего флота, строительство новых кораблей, так как наличие у России хорошо оснащенного современного Военно-Морского Флота - один из важнейших инструментов обеспечения национальных интересов России в Мировом океане.

У Военно-морского флота поистине героическая биография, славные морские и боевые традиции. Он по праву является предметом гордости и любви граждан России. Его история - это упорный ратный труд, великие открытия и достижения, подвиги, совершенные во славу Отечества. При активном участии многих поколений военных моряков в суровые годы испытаний наша страна отстаивала свое право на независимость, суверенитет и процветание.

Россия - великая морская держава. Право считаться ею завоевано поколениями наших соотечественников, чьи мужество и самоотверженность, блистательные победы в морских сражениях стяжали немеркнущую славу стране и её Военно-Морскому флоту.

И сегодня, в новых непростых политических и экономических условиях, российские военные моряки бдительно несут вахту по охране морских рубежей Родины и как прежде готовы к любым штормовым предупреждениям.

Сегодня Военно-морской флот успешно решает задачи в интересах обеспечения безопасности и обороноспособности государства. Как и прежде, мужество и самоотверженность военных моряков помогают им преодолевать трудности и с честью выполнять свой воинский долг. Наглядное тому подтверждение - высокая выучка личного состава, грамотное использование боевых возможностей современных комплексов вооружений, бдительное несение боевой службы и боевого дежурства, верность Андреевскому флагу и военной присяге.

Ведь самая современная техника останется лишь куском металла без людей, способных её эксплуатировать - грамотных, подготовленных, дисциплинированных и преданных своему делу людей - офицеров, мичманов, матросов, гражданских специалистов.